Un présumé voleur armé attrapé et brulé vif au site universitaire de Bukavu à Karhale le 6 mai 2021. Ph. Pascal Ngaboyeka

Cent soixante huit personnes ont perdu la vie par le phénomène appelé « justice populaire » entre 2020 et mi-2022, dans la province du Sud-Kivu, à l’Est de la République Démocratique du Congo. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, aucune catégorie de personnes n’est épargnée par cette pratique qui a pris de l’ampleur ces trois dernières années.

Depuis 3 ans, les cas de justice populaire ont pris un ascenseur incroyable et frustrant dans le Sud-Kivu, l’une des 26 provinces de la République Démocratique du Congo. Elle est située dans sa partie Est, partageant ses frontières avec le Rwanda et le Burundi.

Cette pratique extrajudiciaire menée par la foule, consiste à mettre fin à la vie des présumés voleurs, malfrats, délinquants, sorcier(ère)s, sans aucune forme de justice rendue par les Cours et Tribunaux.

Le rapport de monitoring des cas de justice populaire de la Synergie des Associations des Jeunes pour l’Education Civique, Electorale et la Promotion des Droits de l’Homme au Sud-Kivu, (SAJECEK), rapporte la tuerie par justice populaire de 130 personnes au courant de l’année 2021, et 38 entre janvier et mi-juillet 2022.

Ces statistiques sont plus inquiétantes si l’on y additionne les 91 personnes tués par la même pratique au courant de l’année 2020, selon le rapport annuel de cette organisation de défense des droits humains, ce qui porte à un total de 259, le nombre des victimes de ce qu’on appelle communément la « justice populaire » entre 2020 et mi-juillet 2022.

Pourquoi la persistance de la justice populaire dans le Sud-Kivu. La recrudescence des cas de justice populaire au Sud-Kivu est un fait. Et les chiffres sont là pour le démontrer. L’opinion publique est unanime quant à ce.

Mais pourquoi la population opte de plus en plus pour la voie illégale, en se rendant justice elle-même ? Quel en est l’élément déclencheur ?

Pour de nombreuses personnes interrogées, la réponse est claire : c’est le manque de confiance envers les services de sécurité et de justice qui les pousse à agir ainsi, évoquant un système judiciaire de « laxiste » et de « corrompu ». Tout en déplorant ces actes, certains habitants rejettent ainsi la responsabilité sur l’État.

Un voleur est arrêté le matin et relâché le lendemain après avoir « graisser » les mains des magistrats. Face à cette léthargie et « complicité » des certains magistrats, la population décide de prendre les choses en leurs propres mains et de se faire justice, déplore pasteur Nicolas Kyalangalilwa, enseignant et formateur en leadership au Sud-Kivu.

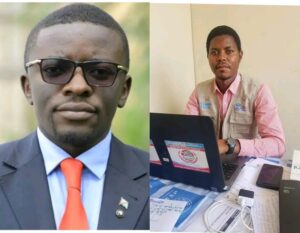

Pasteur Nicolas Kyalangalilwa, enseignant et formateur en leadership. Ph. Pascal Ngaboyeka

« il ressort donc de ces arguments que ces exécutions extrajudiciaires sont en réalité indicatifs d’un déficit de cohésion sociale et du manque de confiance de la population dans le chef des institutions, plus particulièrement celles en charge de la sécurité et de la justice », poursuit-il.

Ainsi, « Il revient à l’État de redresser son pouvoir judiciaire. Il doit travailler en toute indépendance et objectivité afin de punir tous les récalcitrants qui troublent la quiétude dans la société. », Explique Sammy Mulemangabo, défenseur des droits humains au Sud-Kivu.

Mr Delphin Birimbi, coordonnateur de l’association Ensemble pour la promotion des droits humains (EPDH), aborde dans le même sens et ajoute que « le manque de sensibilisation à l’endroit de la population civile et des forces de l’ordre et de sécurité explique en partie la persistance de cette pratique ». Il témoigne que le territoire de Kalehe (au Nord) de la province fait partie des ceux qui sont les plus affectés par cette pratique.

Totalement assumée et justifiée par les uns, dénoncée et qualifiée de barbare par d’autres. La justice populaire fait débat. Car dans les faits : elle n’a rien d’une justice proclamée par les Cours et Tribunaux.

C’est au contraire une foule en colère qui lynche, brûle en pleine rue des présumés voleurs, bandits et toute autre personne accusée des faits graves dans la communauté. Dans les villes comme à l’intérieur de la province, les pratiques sont les mêmes.

Pas un mois ne passe, sans que des cas de lynchage ne lui soient rapportés, dans un quartier de la ville ou dans l’un des 8 territoires de la province.

La faillite de l’Etat à protéger les vies humaines ?

Parmi les causes ou encore facteurs favorisant ces phénomènes, la plupart des personnes interviewées parlent du nombre réduit des effectifs des agents de l’ordre (la police nationale congolaise).

A titre illustratif, la réalité est tel que plusieurs groupements et chefferies des territoires disposent mois de 10 policiers pour la sécurité des milliers d’habitants. Il en est de même dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu, chef-lieu de la Province.

Ce faible effectif d’éléments de police disponibles dans différentes contrés pour y faire régner la loi et l’ordre, laisse le champ libre à la populaire de se prendre en charge judiciairement.

« () Elle (population) se retrouve abandonnée à son triste sort, personne pour la secourir en cas d’attaques des voleurs mains armées par exemple. Dans une situation pareille, lorsque la foule met la main sur un des bourreaux, le choix ne sera autre que de mettre fin à sa vie, qu’importe par quel moyen malheureusement », confie Didier Kitumaini, président de la société civile forces vives de Bunyakiri, dans le territoire de Kalehe.

Des témoignages

Douleur, chagrin, amertume, voilà les sentiments qu’éprouvent les proches des victimes de la justice populaire, bien plus dans le cas où des soupçons d’innocence persistent sur la victime lynchée.

Ahadi Chinike, est un jeune homme d’une vingtaine d’années, l’une des dizaines des victimes de la justice populaire dans le territoire de Kabare. Celui-ci a été lynché l’après-midi du mardi 11 janvier 2022 dans le village de Nzizi, dans le groupement de Luhihi à plus ou moins 15 Kilomètre à l’Est de l’aéroport national de Kavumu.

Vue sur le village de Nzizi/Luhihi à Kabare/Ph. Pascal Ngaboyeka

Vue sur le village de Nzizi/Luhihi à Kabare/Ph. Pascal Ngaboyeka

Ami d’enfance de la victime, Imani Ndusha, nous a livré ce témoignage.

« C’était un après-midi, j’étais assis au bord de la route, quand j’ai entendu un garçon du quartier crié qu’on venait de tuer mon ami, Ahadi. Aussitôt je me suis précipité vers le lieu qu’il m’avait indiqué. C’est sur la route qui mène vers le carré minier de Luhihi, dans le village de Nzizi. Juste en arrivant, j’ai trouvé son corps qui gisait dans le sang. On l’avait battu à mort et il ne respirait plus. Je n’imaginais pas que des gens puissent commettre un tel crime…Nous avons grandi ensemble. On se connaissait parfaitement bien. Il était calme avec un esprit ouvert à tous (…).

Sur place, il y avait déjà ses frères et des agents de la Croix-Rouge qui nous ont demandé d’attendre que la police ordonne que le corps soit évacué. Nous avons patienté. Et dès qu’ils sont arrivés, nous sommes allés chez l’homme qui avait accusé notre frère et ami d’être un voleur. On nous a dit qu’Ahadi aurait couché avec sa femme et qu’en rentrant chez lui, son mari les aurait surpris. Et c’est à ce moment-là qu’il aurait crié qu’il venait d’attraper un voleur ! Pourtant, c’était faux. En tout cas, même s’il avait passé la nuit avec cette femme, cela ne justifiait pas qu’on pousse à la révolter les passants et les voisins jusqu’à tuer Ahadi. Jusqu’à aujourd’hui, tout le village regrette cet acte… Les jeunes de notre quartier ont cherché cet homme toute la journée. Il est resté introuvable. Sa femme avait pris la fuite.De colère, les jeunes ont fini par brûler le domicile du monsieur et les maisons des voisins qui l’avaient aidé à tabasser à mort notre frère. Jusqu’à aujourd’hui, ils ne sont jamais revenus à Luhihi(…) Ici, nous avons un sérieux problème. La police ne s’intéresse qu’aux minerais qui sont exploités dans les collines. Ils ne savent plus que leur mission est de protéger la population et ses biens ; et surtout d’intervenir en cas de danger. Si vous criez, elle intervient trop tard. Si l’Etat pouvait nous aider à rappeler à la police son devoir… », témoigne Imani Ndusha.

Parmi les victimes, outre les bandits et voleurs à mains armés, figurent les femmes, « celles de 3ème âge » en majorité que l’on accuse des sorcières et sont souvent brûlées vives par la foule.

Pascaline Ruti, une jeune commerçante des fretins à Cikonyi, un des quartiers populaires de la ville de Bukavu, logeant le long du lac Kivu au nord, témoigne sur les circonstances de la mort de sa tente, l’une de 30 personnes tuées au mois de septembre 2021.

« je me souviens un certain 16 septembre, vers 5 heures du matin, Nous dormions encore quand nous avons entendu beaucoup de bruit dans le quartier. C’est moi la plus âgée de la maison, donc je me suis précipitée pour voir ce qui se passait. En arrivant à la route, un voisin est venu me dire : « On vient d’attraper ta tante, nue, et on la tabasse. Si tu y vas, on risque de te frapper aussi, J’avais tellement peur que je n’ai pas pu oser aller sur le lieu, et il y avait encore de l’obscurité dehors. Vous savez, ici, c’est un peu compliqué. Si tu essaies de témoigner pour quelqu’un pris par la foule, on te prend pour un complice. J’avais fais appelle aux oncles et à certains voisins qui pouvaient me comprendre, mais en arriva sur place, c’était déjà trop tard »

Elle poursuit : « Nous avons retrouvé son corps en feu. C’est le pire moment que j’ai jamais vécu. Nous sommes vite rentrés à la maison. Je n’ai pas supporté cette tragédie. Quelques heures plus tard, la police est venue et le chef d’avenue, ils nous ont permis d’évacuer les restes de ma tante en toute intimité.»

En effet, les témoignages recueillis auprès de la société civile locale renseignent que cette femme connu sous le pseudonyme de « Tate Nyabadeux », était accusée de sorcellerie par la foule. Cette dernière la soupçonnait d’être à l’origine de la mort d’un jeune garçon du quartier.

La société civile se mobilise et initie quelques initiatives de prévention

Face à ce cercle infernal, certaines associations et organisations de la société civile du Sud-Kivu ne restent pas indifférentes.

Des conférences publiques, des tribunes d’expressions populaires mais également des campagnes de sensibilisation de masse sont nécessaires pour amener les gens à mettre fin à ce phénomène.

Samuel Matabaro et Elvis Mupenda, respectivement coordonateur du mouvement des jeunes de la Région de Grand-lacs et Elvis Mupenda coordonateur de la LIJAPED

Samuel Matabaro et Elvis Mupenda, respectivement coordonateur du mouvement des jeunes de la Région de Grand-lacs et Elvis Mupenda coordonateur de la LIJAPED

Il existe 2organisations qui mènent des actions de sensibilisation auprès des populations. Parmi elles, la Ligue des jeunes africains pour la Paix et le Développement (LIJAPED) et le Forum régional des jeunes de la sous région des Grands Lacs (SIMAMA GL).

Comme le territoire est vaste, et qu’elles n’ont pas beaucoup de moyens de leur politique, concrètement ces deux associations organisent des conférences pour déjà sensibilisé des leaders communautaires, des leaders d’opinions.

Ce sont des vieux sages, des notables qui sont écoutés, respectés par leurs communautés respectives, explique Elvis Mupenda, coordonnateur de la LIJAPED.

Ces leaders expliquent aux gens et particulièrement aux jeunes, la nécessité de cesser de pratiquer la justice populaire.

Mais aussi, lorsque des cas surgissent, comme eux-mêmes ne peuvent pas défendre un présumé voleur, trop dangereux, ils appellent et/ou alertent la police.

Parfois, la police n’a pas d’autre choix que d’assister à la scène, car les policiers eux-mêmes peuvent être pris pour cible par la foule. Mais ils peuvent tirer qu’en l’air, jeter des bombes lacrymogènes pour disperser la foule. Et les personnes arrivent à s’échapper, poursuit-il.

Par exemple, dans le territoire de Walungu, par le passé, il y avait beaucoup de cas. Mais depuis que ce dispositif a été mis en place, le nombre de cas a un peu diminué.

Le coordonnateur régional du mouvement des jeunes SIMAMA grand-Lacs, Samuel Matabaro reconnait que la tâche n’est pas facile, mais pour lui, ce n’est qu’un début.

« Si seulement on sentait la présence de l’autorité partout, si seulement l’Etat était partout, que la justice était mobilisée, pour punir sévèrement selon la loi ceux attrapés, alors il n’y aurait pas ce genre de cas. Mais il y a négligence de la part des autorités, les territoires sont vastes, les effectifs minimes… et il y a aussi cette histoire de chômage… c’est une vraie problématique, y a pas de boulot, de travail. Alors les gens volent, pillent…Si on arrivait à résoudre cette question de chômage, cette question de justice alors il n’y aurait plus ce genre de magouille, il n’y aurait plus de justice populaire et il n‘y aurait plus besoin de sensibiliser les gens… »

L’Etat devant un fait accompli et se justifie

Dans sa réponse à notre questionnaire, Théophile Kiluwe, ministre provincial de l’Intérieur et de la Sécurité au Sud-Kivu, dit reconnaitre la persistance des cas de justice populaire dans sa juridiction.

«Même si des cas sont toujours rapportés dans le Sud-Kivu, ils sont en régression ces dernières semaines et nous pouvons nous en félicité ».

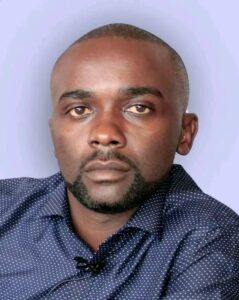

Théophile Kiluwe, ministre provincial de l’intérieur et sécurité au Sud-Kivu. Ph. Pascal Ngaboyeka

Pendant ce temps, les acteurs sociaux et les défenseurs des droits humains dénoncent le manque d’effectifs policiers pouvant contenir la foule lors de tels actes. Quelles solutions envisagez-vous ?

Sur ce point, le ministre rassure.

Des efforts sont en train d’être fournis par le gouvernement provincial afin de limiter ce fléau : « Le manque d’effectifs policiers est un problème national, ce n’est pas seulement au Sud-Kivu. Mais il y a déjà une solution qui a été envisagée par le chef de l’État, et d’ici peu, il y aura un recrutement sur toute l’étendue de la République, dans l’armée et dans la police. Raison pour laquelle on ne cesse de sensibiliser la jeunesse de quitter les groupes armés et de venir servir l’État dans les forces de sécurité loyales », a-t-il précisé.

Ce que dit la loi congolaise

Pour comprendre ce que dit la loi congolaise quant à ce qui est de la justice populaire, nous avons approché le directeur des programmes pays de l’organisation de défense des droits de l’homme Partenariat pour la protection intégrée (PPI). Pascal Mupenda, par ce que de lui qu’il s’agit, dit comprendre la peur qu’éprouve la population qui revoit dans un quartier ou village une personne jadis arrêtée et considérée comme « brigand ». Et il reconnaît qu’elle n’a aucune confiance dans les forces de sécurité et dans la justice. Mais il tient à rappeler différents articles de la Constitution congolaise du 18 février 2006 ainsi que des textes légaux évoquant notamment les responsabilités des uns et des autres.

Il est ainsi indiqué explique-t-il, « qu’à partir de l’article 149, (que) le pouvoir judiciaire est le seul habilité à rendre justice. Ce qui sous-entend qu’aucune personne n’est permise de se rendre justice. L’article 6 du Code de procédure pénale insiste sur le fait que lorsqu’une personne est poursuivie par la clameur publique, (elle) doit être conduite vers un poste de police le plus proche. Dans le cas contraire, les auteurs peuvent être poursuivis pour arrestation arbitraire ».

Selon lui, la foule qui amène la personne arrêtée par la « clameur publique » doit faire le suivi du dossier en délégant, par exemple, deux personnes afin de présenter les preuves sur les bases desquelles le magistrat instructeur ou l’officier de police judiciaire peut se fonder pour établir les faits.

Pascal Mupenda, directeur des programmes à partenariat pour la protection intégré, PPI

Pascal Mupenda, directeur des programmes à partenariat pour la protection intégré, PPI

Pascal Mupenda insiste sur la présomption d’innocence

Le responsable des programmes à PPI évoque les responsabilités à deux niveaux, et met en exergue le principe de « la présomption d’innocence » évoqué à l’article 6 du Code de procédure pénale congolais et à l’article 17 de la Constitution.

« À ce niveau, vous comprendrez que toute personne que vous pouvez faire arrêter en le déférant devant la justice, celle-ci est là pour vérifier si oui ou non la personne est coupable. Et tant qu’elle n’est pas encore jugée, la personne continue à jouir de la présomption d’innocence conformément à l’article 17 », explique-t-il.

Me Pascal Mupenda est directeur des programmes pays de l’organisation de défense des droits de l’homme Partenariat pour la protection intégrée (PPI)

Quelles pistes de solutions ?

Les autorités locales, provinciales et nationales devraient prendre le phénomène de la justice populaire au sérieux et y remédier sans complaisance.

Ceci passe parle renforcement professionnel des services de police et la sensibilisation de la population afin qu’elle évite de se rendre justice, explique Kelvin Bwija, chercheur en matière sécuritaire au Sud-Kivu.

Il estime que seule une meilleure confiance et cohésion entre les gouvernés et les gouvernants pourront aider à éradiquer ce phénomène, qui souvent affecte même des personnes innocentes.

Les médias locaux, ont-ils un rôle à jouer ?

Oui, affirme le journaliste Honneur David Safari, coordonateur du Réseau des médias en ligne dans le Grand-Lacs, section du Sud-Kivu. Il estime que les médias ont d’abord un grand rôle de sensibilisation à mener pour mettre fin à la justice populaire.

Honneur David Safari, journaliste et coordonateur du Réseau des Médias en ligne au Sud-Kivu (REMEL)

Honneur David Safari, journaliste et coordonateur du Réseau des Médias en ligne au Sud-Kivu (REMEL)

« La justice populaire est une forme de cruauté humaine et inacceptable et qui doit être combattu vigoureusement par tous dans notre société et spécialement au Sud-Kivu et partout ailleurs. Je l’impression que nous sommes dans une société qui est devenue malade. Tellement que nous sommes traumatisé par de décennies de guerre, nous pensons que la seule manière de répondre à la violence c’est également user de la violence. C’est incompréhensible qu’un humain prenne un autre et l’achève en le brulant. Quelle que soit la raison je crois qu’il est hors de question que les gens s’adonnent à cette pratique. La question à se poser est celle de savoir quelle la société que nous voulons demain. L’avenir du Kivu et de la RDC est en danger si nous pouvons avoir des jeunescapables de tuer un être humain sans le moindre remord », déplore-t-il.

Ce professionnel de la plume et du micro, martèle que les médias ont en suite un grand rôle à jouer pour éradiquer ce phénomène.

Ils doivent vulgariser les textes des lois qui condamnent les actes de justice populaire, ainsi que tous les autres instruments qui protègent les droits humains.

« Il est strictement interdit par tous les textes et lois de la RDC que personne n’est peut mettre fin à la vie humaine, celle-ci étant sacrée ».

Les médias peuvent aussi encourager la justice à agir, par ce qu’elle est là pour apporter les solutions aux problèmes des citoyens. Bref, les médias ont un grand rôle de sensibilisation que du coté de la population que de l’autorité publique, a-t-il laissé entendre.

Pascal Ngaboyeka